Doumyakukouka

動脈硬化

血管疾患

血管疾患とは、血管の構造や機能に異常が生じることで、全身の血流に影響を及ぼす病気の総称です。

高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が影響し、進行すると心臓や脳に深刻な合併症を引き起こすことがあります。

動脈硬化とは

血管疾患の中でも代表的な疾患のひとつが「動脈硬化(どうみゃくこうか)」です。

動脈硬化とは、動脈の壁が厚くなり、血管が硬く狭くなることで、血液の流れが悪くなる状態を指します。血管の内側にコレステロールなどの脂質が蓄積し、「プラーク」と呼ばれる塊ができることで進行します。これが悪化すると血流が途絶え、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病気の原因となります。

動脈硬化は加齢とともに進行し、日本では50歳以上の男性や閉経後の女性で発症リスクが高くなる傾向があります。

特に高血圧、糖尿病、高コレステロール血症、喫煙などのリスク要因がある場合、動脈硬化が早く進行し、心血管疾患の発症リスクが高まります。

世界的にも動脈硬化が関連する病気は主要な死因の一つであり、特に生活習慣の変化により若年層にもリスクが拡大しています。

動脈硬化の症状

動脈硬化自体には、初期段階ではほとんど自覚症状がありません。そのため、「沈黙の病」とも呼ばれ、気づかないうちに進行してしまうことが多い病気です。

しかし、血管が狭くなることで血流が悪くなると、さまざまな症状が現れます。

脳の血管に動脈硬化が起こると、軽い脳梗塞のような症状(手足のしびれ、言葉が出にくい、一時的な視力低下など)が現れることがあります。心臓の血管が狭くなると、狭心症の症状として胸の痛みや圧迫感が出ることがあり、最悪の場合、血管が完全に詰まることで心筋梗塞を引き起こします。また、足の血管に動脈硬化が進行すると、歩行時の痛みやしびれ(閉塞性動脈硬化症)が生じ、悪化すると足の壊死につながることもあります。

動脈硬化の原因

動脈硬化を引き起こす最大の要因は、高血圧、高コレステロール血症、糖尿病、喫煙、肥満、運動不足、ストレスです。特に高血圧や糖尿病は血管の壁にダメージを与え、動脈硬化を加速させるため、早めの治療と管理が必要です。

また、喫煙は血管を収縮させ、血流を悪化させるため、動脈硬化を促進する大きな要因となります。

その他にも、塩分や脂肪の多い食生活、ストレス、過労なども血管に負担をかけ、動脈硬化のリスクを高めます。

動脈硬化の検査と治療

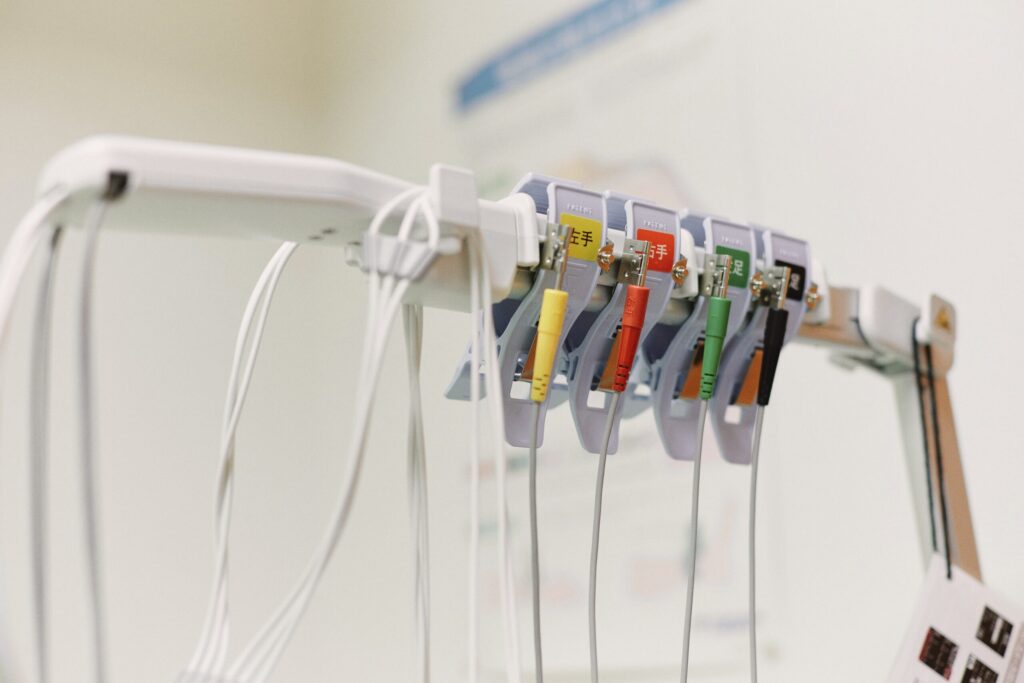

動脈硬化は自覚症状がないことが多いため、定期的な検査による早期発見が重要です。動脈硬化の診断には、血液検査(コレステロール、中性脂肪など)、血圧測定、心電図、心臓超音波検査(心エコー)、頸動脈エコー、血管年齢測定、CT検査、MRI検査などが行われます。

治療の基本は、生活習慣の改善と薬物療法です。生活習慣の改善としては、食事の見直し、適度な運動、禁煙、ストレス管理が重要になります。薬物療法では、スタチン(コレステロールを下げる薬)、降圧薬(血圧をコントロールする薬)、抗血小板薬(血栓を防ぐ薬)などが用いられます。

重度の動脈硬化で血管が狭くなりすぎた場合には、カテーテル治療やバイパス手術が必要になることもあります。

動脈硬化の予防

動脈硬化を予防するためには、バランスの良い食事と適度な運動が欠かせません。食生活では、塩分や脂肪の摂取を控え、野菜や魚を積極的に取り入れることが重要です。また、適度な運動を続けることで血流が改善し、血管の健康が維持されます。

禁煙も動脈硬化の進行を防ぐために非常に重要です。さらに、ストレスをため込まないようにリラックスする時間を持ち、十分な睡眠をとることも大切です。

動脈硬化は長年にわたって進行し、ある日突然、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすことがあります。しかし、適切な予防と早期発見によって、進行を抑えることが可能です。特に、高血圧や糖尿病、脂質異常症を持つ方は、定期的な健康診断を受け、血管の状態をチェックすることが重要です。食事や運動、ストレス管理を意識し、血管を健康に保つことが、心血管疾患の予防につながります。日々の生活習慣の改善を積み重ねることで、健康な未来を守りましょう。