Lungs

肺炎

肺炎とは

肺炎(はいえん)は、細菌やウイルス、真菌(カビ)などの感染により、肺に炎症が起こる病気で、呼吸器感染症の中でも最も重篤な疾患の一つです。

肺は、私たちが呼吸によって取り入れた酸素を血液に送る重要な器官ですが、肺炎になると肺の中に炎症が広がり、十分な酸素を取り込めなくなります。

そのため、発熱や咳、息苦しさ、倦怠感などの症状が現れ、重症化すると命に関わることもあります。

日本では、肺炎は高齢者の死亡原因の上位に位置しており、特に75歳以上の方では肺炎による死亡率が高いことが知られています。2019年の統計では、日本での肺炎による死亡者数は約9万人と報告されており、特に高齢者や基礎疾患を持つ方は重症化しやすいため、早期発見と適切な治療が重要です。

肺炎の症状

肺炎の症状は、発熱、咳、痰、息切れが主なものです。多くの場合、最初は風邪のような症状から始まり、その後、高熱が続く、咳が悪化する、黄色や緑色の痰が出る、呼吸が苦しくなるといった症状が現れます。

重症になると、呼吸困難や意識障害が起こることもあり、特に高齢者では「なんとなく元気がない」「食欲がない」といった症状が先に現れることもあります。

また、肺炎の種類によっても症状が異なります。例えば、「誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)」では、食べ物や唾液が誤って気道に入り、むせることが多くなる、微熱が続く、咳が出るなどの症状がみられます。

高齢者の場合、典型的な発熱や咳の症状が目立たず、元気がなくなる、反応が鈍くなる、意識がもうろうとするなどの症状が出ることもあります。

肺炎の原因

肺炎の原因は、細菌やウイルス、真菌(カビ)などの感染によるものがほとんどです。

最も一般的な肺炎の原因菌は肺炎球菌であり、特に高齢者や免疫力が低下している方に多くみられます。

その他にも、インフルエンザウイルスや新型コロナウイルス(COVID-19)、マイコプラズマ菌、レジオネラ菌などが肺炎の原因となることがあります。

特に高齢者、糖尿病や慢性肺疾患(COPD)を持つ方、心臓病のある方、免疫力が低下している方は、肺炎を発症しやすく、重症化のリスクが高くなります。

また、喫煙や過度の飲酒も肺の防御機能を低下させ、肺炎のリスクを高める要因となります。

肺炎の検査と治療

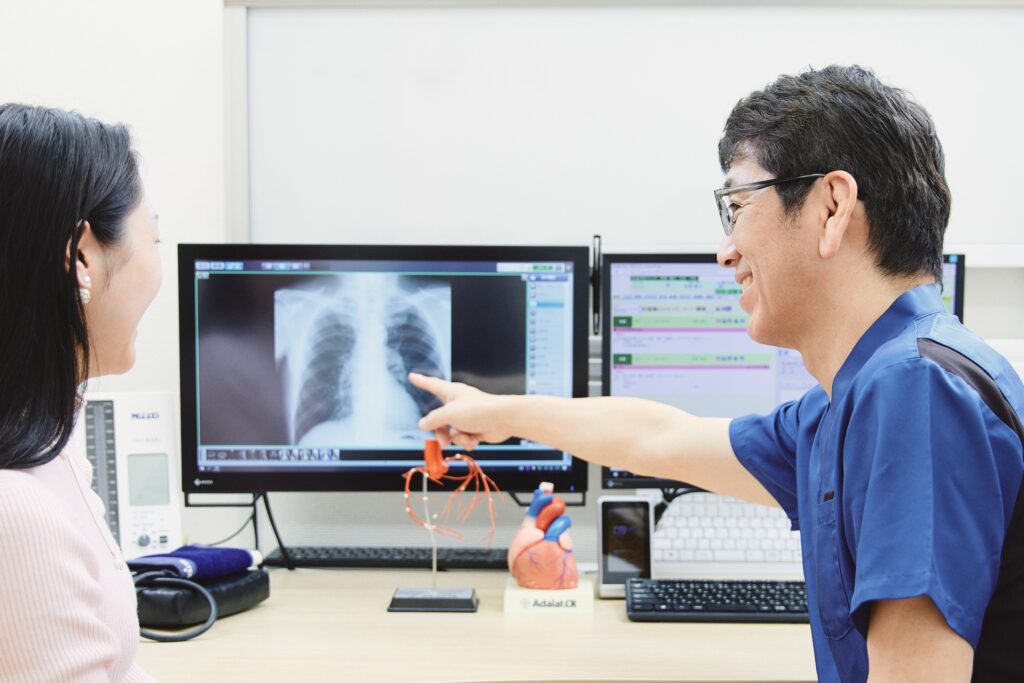

肺炎の診断には、問診、聴診、胸部X線(レントゲン)検査、血液検査、喀痰(かくたん)検査などが行われます。レントゲン検査では、肺に炎症が広がっているかどうかを確認し、血液検査では白血球数や炎症マーカー(CRP)の上昇をチェックします。

また、重症の場合にはCT検査を行うこともあります。

治療は、原因となる病原体に応じた治療を行います。細菌性肺炎の場合は、抗生物質(ペニシリン系、マクロライド系、キノロン系など)を使用します。ウイルス性肺炎(インフルエンザや新型コロナウイルスなど)の場合は、抗ウイルス薬や対症療法(解熱薬や鎮咳薬など)が中心となります。真菌(カビ)による肺炎は、抗真菌薬を使用します。

軽症の場合は、自宅での治療が可能ですが、高齢者や基礎疾患を持つ方、重症化のリスクがある方は、入院治療が必要になることがあります。入院が必要な場合には、酸素投与や点滴による水分補給、必要に応じて人工呼吸管理を行うこともあります。

肺炎は、早期に適切な治療を受けることで回復が期待できる病気ですが、放置すると重症化し、命に関わることもあるため、決して軽視できません。

特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、風邪の症状が長引く、息苦しい、熱が下がらないといった場合には、早めに医療機関を受診することが大切です。

気になる症状がある際には、お気軽に当院までご相談ください。